Si a ello le añadimos que el acompañante elegido y agradecido ha sido mi nieto mayor, muy unido a mí por el sencillo motivo de que se lo pasa muy bien conmigo, y yo con él, se adivinaba que íbamos a pasar un buen día de excursión. Y como el concierto no era hasta las 20:30 h teníamos todo el día para disfrutar «culturizándonos» de alguna manera. Y la manera elegida ha sido ir a visitar la que se dice que es la cuna de la lengua castellana, aunque le dispute ese honor otro pequeño pueblo burgalés.

Llegamos a San Millán de la Cogolla justo a la hora en que podíamos visitar el interior del Convento acompañados por una guía oficial. Fue casi una visita privada ya que la hemos sido sólo 4 personas. Buena guía, Raquel, que nos ha glosado lo fundamental, sin irse por las ramas, con una exposición clara, sencilla e ilustradora. Se agradece que el guía no nos abrume con datos de los cuales no te acuerdas nunca, porque es imposible, y que vaya a lo esencial, al espíritu que allí se respiraba siglos atrás con los monjes benedictinos y después de la desamortización de Mendizábal en 1836, con los agustinos recoletos, que son los actuales dueños del Monasterio y sus moradores en número de 10, aunque llegaron a ser más de 100 hace un siglo. No son una comunidad de clausura, son una orden misionera, y la ejercen saliendo a los pueblos de alrededor, cubriendo la ausencia de sacerdotes seculares, para ejercer el ministerio cristiano del sacerdocio.

Quizá convenga iniciar la historia de la construcción de este Monasterio desde el principio, y ese principio no es historia sino leyenda. En ella se cuenta cómo el rey García de Nájera, población cercana, dio orden de que los restos de San Millán, que estaban en el Monasterio de Suso, el de arriba, fuesen trasladados al de Santa María La Real de la propia Nájera.

El traslado se realizaba en una carreta tirada por una yunta de bueyes que, al llegar al valle detuvieron inopinadamente su marcha y no hubo manera de que arrancasen, lo que se consideró como una señal de que el santo no quería abandonar aquellos lugares. Y fue en el lugar en que pararon los bueyes donde se levantó el Monasterio de Yuso. Del monasterio original de los siglos X y XI no queda nada ya que fue destruido por un incendio. Sobre sus restos se construyó el que vemos en la actualidad entre los siglos XVI y XVIII, siendo la orden benedictina la que estuvo al cargo de su mantenimiento y uno de sus abades más relevantes fue Santo Domingo de Silos.

En el portalón de entrada, una de las imágenes que se refleja en ella en relieve es San Millán, apodado «Matamoros» ya que las crónicas cristianas cuentan que combatió al islam ayudando a su derrota, junto al Apóstol Santiago en la famosa batalla de Simancas. Nada más entrar, a la derecha nos detuvimos en el Salón de los Reyes, de finales del siglo XVII, al que se le denomina así por los cuatro grandes lienzos que cubren sus paredes y que fueron donados por reyes bienhechores al monasterio.

El claustro bajo se comenzó en 1549 y aunque sus bóvedas son góticas la concepción es renacentista. Muy austero y en las ornacinas existentes en los capiteles faltan muchas figuras. Hay que tener en cuenta que a principios del siglo XIX, durante la invasión francesa, los gabachos se llevaron todo lo que consideraban que tenía algo de valor. En la pared superior es de estilo clasicista y contiene veinticuatro cuadros de José Vexes, cuyas escenas principales versan sobre distintos aspectos de la vida de San Millán, escrita por San Braulio, Arzobispo de Zaragoza.

El claustro bajo se comenzó en 1549 y aunque sus bóvedas son góticas la concepción es renacentista. Muy austero y en las ornacinas existentes en los capiteles faltan muchas figuras. Hay que tener en cuenta que a principios del siglo XIX, durante la invasión francesa, los gabachos se llevaron todo lo que consideraban que tenía algo de valor. En la pared superior es de estilo clasicista y contiene veinticuatro cuadros de José Vexes, cuyas escenas principales versan sobre distintos aspectos de la vida de San Millán, escrita por San Braulio, Arzobispo de Zaragoza.

La sacristía es una de las más bellas de España, antigua sala capitular comenzó a usarse como tal hacia 1693. Los frescos del techo del siglo XVIII conservan, sin haber sido restaurados en más de 300 años, toda la riqueza del color original debido a la naturaleza del suelo que es de azulejos de alabastro que recogen toda la humedad ambiente del recinto. La cajonería es de madera de nogal, encima de la cual hay veinticuatro óleos sobre cobre de estilo barroco de procedencia flamenca, madrileña e italiana. ¿Cómo puede ser que el óleo sobreviva sobre el cobre? Lo normal es que el óleo, que no deja de ser aceite, se deslice sobre el metal, pero ellos utilizaron una técnica de lo más audaz y singular. Antes de comenzar a pintar, aplicaron, sobre el cobre, ajo, lo que hizo que la pintura al óleo quedase fijada. Curioso sistema que nunca se me hubiese ocurrido.

La iglesia del monasterio es lo primero que se hizo de todo el conjunto, comenzada en el año 1504, se terminó treinta seis años después y está catalogada dentro del gótico decadente. El grandioso retablo del altar mayor contiene un lienzo de Fray Juan Ricci, de la escuela del Greco, que representa a San Millán a caballo en la batalla de Hacinas. La extraordinaria rejería de Sebastián de Medina de 1676 completa el conjunto artístico de la capilla mayor.

La sillería del coro bajo fue realizada por un tallista flamenco en torno a 1640, el trascoro de estilo rococó francés está decorado con esculturas de volúmen redondo que representan a discípulos de San Millán, destacando por su belleza el púlpito plateresco decorado con relieves de los evangelistas y símbolos de la pasión. El coro alto, algo posterior al bajo, está sostenido por un arco con dieciséis medallones, de la primera mitad del siglo XVII.

Retablo en el Altar Mayor Sacristía sin restaurar con suelo de alabastro

Uno de los tesoros que alberga el Monasterio es el órgano. Situado en el lado sur del coro bajo, fue realizado en 1768 por Esteban de San Juan en Logroño, probablemente aprovechando materiales pertenecientes a otros dos órganos habidos anteriormente. A lo largo del siglo XX se le han ido realizando mejoras y puestas al día, aunque también ha estado durante años sin funcionar dado su deterioro.

Fue en 1985 cuando, en Asamblea, la comunidad de los Agustinos Recoletos decidió su reparación integral con la ayuda económica del Banco Exterior de España y el Banco Cantábrico, asignándose los trabajos a un organero, que no cuajó. Un año después se designó al organero Federico Acitores para que hiciese la puesta a punto, pero en esa época estaba tan agobiado de trabajo que renunció a él, siendo definitivamente los Hnos. Usabiaga de Hernani (Guipuzcoa) los que acometieron la rehabilitación. En la Asamblea del 24 de septiembre de 1988, el P. Prior comunica: “Los Hnos.USUBIAGA de Hernani (Guipuzcoa), pasan un presupuesto de 4.336.000 ptas., que supera en 1.336.000 ptas la subvención que está dispuesto a dar el Banco Exterior«.

El 24 de septiembre de 1989 el P. Fernando Sacristán informa a la Asamblea: “A primeros de junio los Hnos. Usubiaga daban comienzo a la restauración del Órgano de la Iglesia. Según estaba establecido en el contrato, fue examinado por un organero y un organista, como era costumbre, que dieron un informe FAVORABLE por dicha reparación». Al final, el Banco Exterior financió todo el importe de la rehabilitación presupuestada. En la actualidad, funciona de vez en cuando hay algún concierto, pero su estado no es el mejor que podría tener. Una vez más necesita reparaciones para ponerlo al día y que ejerza su función.

Órgano de la Iglesia del Monasterio de Yuso

Otro de los lugares singulares del monasterio y del cual se sienten muy orgullosos sus moradores, es la estancia donde se alberga la estantería de los cantorales del monasterio que conserva en su haber veinticinco volúmenes copiados entre 1729 y 1731. La guía nos juró por “san Gualberto” que era único en el mundo, pero yo, sin jurar, le dije que, al menos he visto otro muy parecido, creo recordar que en el Monasterio de Melk, en Austria. Unos 30 libros gigantes que pesan entre 40 y 60 kg cada uno, hechos a mano durante cuatro años de trabajo y para los que se utilizó un pergamino proveniente de fragmentos de la piel de unas 2000 vacas. Contienen la colección completa de todos los cantos que la comunidad monástica reza durante todo el año.

El archivo y biblioteca monasterial de gran valor para los investigadores están considerados entre los mejores de España; en él se guardan dos cartularios y trescientos volúmenes originales. En la sala de exposiciones resaltan dos pequeñas arcas, una de ellas con los restos de San Millán y la otra con los de San Felices. Ambas arquetas son relativamente recientes ya que las originales se las llevaron los franceses, dejando desparramados por el suelo los marfiles de los siglos XI y XII, a los que no dieron valor alguno. Estos marfiles, que fueron recogidos posteriormente, aunque no estaban todos, y que reflejan escenas de la vida de San Millán, fueron repuestos en unas nuevas arcas que son las que nosotros pudimos contemplar.

Libros de canto gregoriano

Arca con los restos de San Millán.

Lo primero que ven los monjes cuando salen del Monasterio.

Todo este conjunto monumental fue construido con sus manos y piedra a piedra por los propios monjes benedictinos, que permanecieron en él hasta la desamortización de Mendizábal en 1836 y exclaustración del XIX. A finales del siglo XIX, fueron los frailes Agustinos Recoletos los que lo compraron, prácticamente en ruinas, lo reconstruyeron y son los que mantienen vivo el espíritu del monasterio en la actualidad. Lo que realmente me emociona y me sobrecoge es poder pisar las mismas baldosas, las mismas losetas que hollaron aquellos hieráticos monjes a lo largo de más de 5 siglos. Su ascetismo, sus silencios, sus trabajos, sus oraciones, su laboriosidad, su pobreza elegida voluntariamente (también había quien iba obligado por sus circunstancias personales) me impresiona sobremanera. ¡Cómo se puede aguantar esa rutina donde toda una vida! ¡Y estar feliz!

Mi desafío es, con la imaginación, viajar en el tiempo e intentar adivinar cómo vivía aquella gente con sus tristezas, su melancolía, sus alegrías, sus desvelos, su soledad. Me imagino el sonido de las sandalias al dar sus pasos acompasados, la cabeza reclinada y su mirada puesta en los azulejos, sin transgredir la ley del silencio, ocultando todo atisbo de emoción o sentimiento. Mi propia sensación es la de “la carne de gallina” al pensar que estoy sobre ellos, cuántos y de qué manera habrán pasado sobre ellos.

En estos muros, los novicios, en los cuatro enlucidos realizados entre los siglos XVII al XX, con sus grafitos, han transmitido e inmortalizado para la historia, las rutinas de la vida conventual, así como sus recuerdos, añoranzas, sentimientos y vivencias. Así, podemos encontrar en ellos escenas festivas, como procesiones, pentagramas con música y letra de canciones religiosas o populares, representaciones florales, de animales, imágenes religiosas, sentencias, juegos o dichos populares y escenas de la vida conventual que son verdaderas joyas históricas. Estos están ocultos para el visitante ocasional, pero nosotros tuvimos la oportunidad de visionar algún ejemplo de ello al ser tan pocos y permitirse la guía esa licencia mínima.

Pero siendo importante el continente, lo que realmente le convierte en significativo a este Monasterio es que se le tiene por ser la cuna de la lengua castellana al hallarse allí las «Glosas emilianenses«. Una lengua no nace. Se hace. Las Glosas Emilianenses no indican un momento ni el lugar exacto en que comienza a existir el castellano. Hace más o menos mil años, un monje de San Millán se enfrenta a un códice escrito en latín. Va tomando notas para comprender la gramática y aclarar los significados. A esas notas las llamamos glosas, las Glosas Emilianenses. Lo más novedoso es que esas glosas están redactadas, conscientemente, en el habla del pueblo, en romance, y pueden presumir de ser la primera página de la literatura española, aunque hallazgos posteriores han provocado una disputa con otro Monasterio, burgalés en este caso, el de Valpuesta. Y un dato muy importante por su relevancia en el entorno del euskera: «Es interesante que, en este mismo Códice, aunque en otras páginas, se recogen también dos anotaciones, hechas por el mismo monje, en euskera”. Se trata del más antiguo testimonio escrito conservado de dicha lengua. “Izioqui dugu” y “Guec aiutu ez dugu”. Hemos sido puestos a cobijo, hemos sido salvados; a nosotros no se nos ha dado ayuda.

Hasta ahora sólo hemos hablado del Monasterio «de abajo«, el de Yuso, pero con anterioridad a éste ya había otro, el «de arriba«, que es el de Suso, surgido de las cuevas habitadas por los eremitas ya en el siglo VI, que no pudimos contemplar por estar en obras de rehabilitación. Primero fue eremitorio, luego fue cenobio y con posterioridad, monasterio, por eso se han ido superponiendo los distintos estilos arquitectónicos: visigótico, mozárabe y románico. Ambos son Patrimonio de la Humanidad y están situados en el pueblo de San Millán de la Cogolla, en el valle del río Cárdenas, afluente del río Najerilla, en las estribaciones de la Sierra de la Demanda bajo las cumbres nevadas, en invierno, del monte San Lorenzo, el más alto de La Rioja (2262 metros). La importancia cultural de Suso se manifiesta en la colección de manuscritos y códices que salieron de su “escriptorio”, uno de los más notables de la Edad Media en España: el Códice Emilianense de los Concilios (992), la Biblia de Quiso (664) o una copia del Apocalipsis realizado por el Beato de Liébana (siglo VIII), lo que le hace ser uno de los principales escritorios, si no el más notable, de la Edad Media española. Es el marco en el que va a surgir la que hoy es la más antigua manifestación escrita de la Lengua Española.

El Monasterio «de arriba», el de Suso.

Valpuesta es conocida históricamente por ser una de las sedes episcopales que ejercía su dominio sobre una amplia zona, de ahí el monasterio y la iglesia de Santa María. Los últimos estudios llevados a cabo parecen testimoniar que las primeras palabras escritas del castellano podrían tener allí su cuna. Según indican esos estudios (¿interesados?) realizados por diferentes instituciones, las primeras palabras escritas del Castellano, aparecen en los Cartularios de Valpuesta. Los monjes amanuenses que habitaban en el monasterio escribieron ese cartulario, del que no hay otros documentos o textos anteriores que estén escritos en romance castellano. Por ello, se cree actualmente que el cartulario Gótico y el cartulario Galicano de Santa María de Valpuesta son los más antiguos de la península a decir de ciertos historiadores que han estudiado durante años este tema, aunque haya otros que lo desdicen afirmando que son copias de siglos anteriores. En Valpuesta son palabras sueltas, en San Millán son frases enteras y perfectas, con estructura literaria. Lo importante es que ambos cartularios son fundamentales para entender los balbuceos iniciales del castellano y reconociendo esto, no conviene convertir un tema científico, en político y mercantilista, cayendo en un provincianismo propio de otras épocas y al que tanta propensión tenemos en este país. Es absurdo caer en rivalidades nacionalistas y provincianas en un asunto en el que todos deberíamos ir y avanzar de la mano. Este debe ser el espíritu que ayude a que ambas posturas, en comandita, complementándose, busquen lo mejor para que la lengua castellana siga teniendo su lugar primigenio en la historia de este mundo. Ambos lugares son importantes para comprender la historia lingüística del estado español y el nacimiento de las lenguas romances. Manténganse los políticos al margen.

Después de una frugal comida, nos dirigimos a Santo Domingo de la Calzada donde nos esperaba el Convento de San Francisco y la Catedral. Empezamos por ver ésta ya que San Francisco no estaba visitable a esa hora por estar los técnicos de la RTVE realizando su trabajo para el concierto posterior. La visita a esta grandiosa Catedral puede ser y, de hecho es, una experiencia única y enriquecedora. Es una verdadera obra de arte, donde se combinan la arquitectura, la escultura y la pintura en un ambiente de paz y espiritualidad. Además de su belleza, es testigo de la historia y de la cultura de la ciudad calceatense, por lo que es un lugar de gran valor histórico y patrimonial. También puedes visitarla como lugar de oración y meditación, donde se puede encontrar un momento de tranquilidad y conexión con lo divino si eres creyente. La visita a la Catedral es una oportunidad para conocer una parte importante de nuestra historia, cultura y espiritualidad, así como para disfrutar de la belleza y la serenidad que nos ofrece este magnífico templo y , por supuesto, debería ser parada obligatoria para todos aquellos que están haciendo el Camino Francés de Santiago.

Maqueta del conjunto de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada y la Torre, no anexa.

En la realización del actual templo calceatense confluyeron diversas causas e intereses, por un lado la pujanza económica del momento de un lugar en expansión, los beneficios obtenidos de los devotos calceatenses, la importancia del camino para la peregrinación a Compostela, junto con el decidido interés de un obispo en convertir esta iglesia en símbolo del poder episcopal frente al Monasterio Cluniacense de Santa María La Real de Nájera. En el año 1158 comienzan las obras de construcción del templo que acogería los restos del Santo.

En su interior, lo que más llama la atención es el gallinero gótico del siglo XV, donde conviven un gallo y una gallina, tienen que estar vivos y ser de color blanco, en recuerdo del milagro del peregrino ahorcado. Encima de la hornacina que se construyó hacia 1445, se conserva un trozo de madera de la horca del peregrino. La leyenda dice que una joven enamorada y despechada porque un peregrino no la correspondió, le acusó de hurto por lo que, juzgado y condenado, fue ahorcado. Pero no murió porque Santo Domingo había intercedido por él. Sus padres, al ver hablar a su hijo ahorcado fueron a la casa del Corregidor que, en aquel momento, estaba comiéndose un gallo y una gallina asada. Al oir éste la noticia, incrédulo, les contestó que estaría tan vivo como el gallo y la gallina que tenía en la mesa, produciéndose al instante el milagro ya que ambas aves, saltando del plato, se pusieron a cacarear. De ahí viene el dicho popular: «Santo Domingo de la Calzada, que cantó la gallina después de asada«.

Hornacina donde un gallo y una gallina, vivas y blancas, viven, aunque en la foto no se distingan.

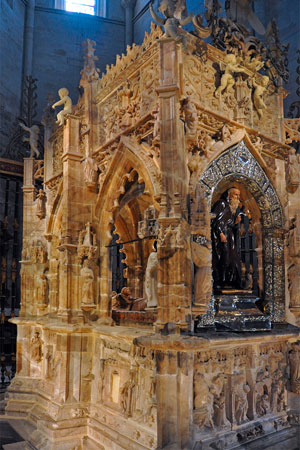

El retablo mayor, obra de Damián Forment, es una joya de la escultura renacentista española. Destacan también los capiteles historiados del deambulatorio (espacio transitable situado detrás del presbiterio) y las cuatro pilastras decoradas que dan al presbiterio, con un árbol de Jessé, la Santísima Trinidad y de un rey David músico, de estilo románico. En la cripta (1957), se encuentra el sespacio transitable situado detrás del presbiterio epulcro de Santo Domingo, que procede de la unión de piezas de tres sepulcros diferentes. Románica es la lauda sepulcral en la que se representa al Santo yacente, gótica es la mesa en la que se narran sus milagros, y tardogótico es el templete diseñado por Vigarny y realizado por Juan de Rasines. Alrededor del sepulcro se situaron las imágenes de San Pedro y San Pablo, junto con la de un peregrino que agradece a Santo Domingo haberle liberado de sus cadenas.

Restos de Santo Domingo.

De su exterior destaca, principalmente, el ábside románico, la torre barroca y la portada del Mediodía, o del Santo, con arco de medio punto, imágenes en hornacinas y óculos circulares. En el interior destaca el retablo mayor, una joya de la escultura renacentista española, realizado en alabastro y nogal, terminado en 1545, obra de Damián Forment. El coro de la Catedral es una gran pieza plateresca realizada en la década de 1520 por Andrés de Nájera y Guillén de Holanda entre otros. Entre sus capillas sobresalen la del Sepulcro de Santo Domingo, con estatua yacente; la de Santa Teresa, panteón de los marqueses de Ciriñuela; la de la Magdalena, una de las más ricas de la catedral; la del Santo Cristo, con dos retablos, uno renacentista y otro barroco; la de San Pedro, que conserva parte de su estructura románica. El claustro es una obra gótico-mudéjar del siglo XIV modificado en el XVI, en el que destaca la sala capitular por su bella sillería del siglo XVII y por su alfarje mudéjar como techo. En él se exponen varios trípticos hispano-flamencos de los siglos XV y XVI, y distintas piezas de orfebrería.

Coro

Coro

En el tercer tramo la nave central se encuentra el coro bajo, con dos órdenes de sillas en las que intervino el imaginero Guillén de Holanda, entre 1521 y 1526. Las paredes exteriores que

rodean el coro, en la nave de la epístola, tienen pinturas de Andrés de Melgar y Alonso Gallego, de 1531, en las que se narran los principales milagros del santo, dejando espacio en el trascoro para las escenas relacionadas con la Pasión de Cristo.

El retablo mayor ocupaba el ábside central y fue desmontado para su restauración en 1995, dejando a la vista restos escultóricos medievales en la cabecera: pilastras entre columnas

decoradas con motivos vegetales y relieves como el del rey David, Jesé o la Santísima Trinidad. Pese a que resultó una solución muy cuestionada, para no ocultar las esculturas medievales, se optó por cambiar la ubicación original del retablo a la primera capilla del crucero en el lado del evangelio (norte). Ello supuso la desaparición de dos retablos menores y quedó cortado el paso de la tribuna que, en ese punto, tenía una tracería calada de sillería. El magnífico retablo mayor, en el que trabajó el imaginero Damián Forment hasta su fallecimiento en 1540, está asentado sobre un basamento de alabastro labrado y el resto es de madera tallada y policromada, en el que se reserva el espacio central para la talla de Cristo Salvador.

En el lado del evangelio, el primer tramo de la girola comunica con la sacristía y es en el lado norte donde se erigió el claustro, desde el que se llega al segundo piso en el que está la

sala capitular que cubre su techo con un alfarje de madera plano, policromado con motivos vegetales y heráldicos. Actualmente, el claustro y la sala capitular albergan un museo que expone objetos de plata, trípticos hispano-flamencos y otros elementos de gran interés artístico.

En el exterior, el acceso al conjunto se realiza desde la plaza del Santo, por el sur. Su puerta actual de entrada fue realizada en 1769 y a los pies se abre la portada del Cristo del siglo XIII, cobijado por un pórtico fortificado. Frente a la portada sur se levanta la torre campanario exenta de la catedral, construida entre 1762 y 1766 por Martín de Beratúa. Es una obra barroca de setenta metros de altura. Su ubicación se debe a que en ese lugar existía un terreno con mayor consistencia y capaz de soportar tan alta torre. Tiene 69 m de altura, considerada como “la moza de La Rioja”, y visible desde muchos kilómetros a la redonda, con unas preciosas vistas desde su campanario. Cuenta con ocho campanas y un reloj, todas ellas en funcionamiento.

Puerta de la Catedral y la torre exenta

Puerta de la Catedral y la torre exenta

Desde el campanario de Santo Domingo puede disfrutarse de toda la belleza del valle del Oja.

Paseando por la Catedral, me acordé de una persona que la recorrió muchas veces por su pasillo central, en ocasiones bajo palio, rodeado de toda la pompa y boato que a él le gustaba tanto y que se llevaba entonces. Desde el año 1953 hasta 1976, casi 23 años, el Obispo de la Diócesis de Calahorra, Logroño y La Calzada fue D. Abilio del Campo y de la Bárcena, apellidos rimbombantes que él se colocó porque así le interesó en su día. Este señor, era primo carnal de mi padre, ambos nacidos en Valdazo, diminuto pueblo burgalés, pedanía de Briviesca. No fue muy querido y he tenido testimonios de ello muy cercanos. Lo que yo no sabía es que fue un gran estudioso y experto en todo lo concerniente a las Sagradas Escrituras.

Doctor en Teología y Licenciado en Filosofía y Derecho Canónico. Fue ordenado sacerdote en 1931 y su primer destino fue el municipio de Santurdejo (La Rioja). Se traslada al Instituto Bíblico de Roma para ampliar estudios y se licencia en Sagrada Escritura, enseñanza que impartirá, a su regreso, en el Seminario de Burgos. Obtiene por oposición la canonjía lectoral en la catedral metropolitana de Burgos. Posteriormente es nombrado canciller secretario del arzobispado de la misma ciudad.

El 30 de noviembre de 1952 es consagrado y nombrado obispo auxiliar de Calahorra y La Calzada, el 9 de mayo de 1953 fue preconizado obispo residencial de dicha diócesis por renuncia de su titular, que tuvo muchos problemas con los miembros de la dictadura y con Roma. Su entrada oficial se realizó en Calahorra el 15 de mayo de 1953 con gran ostentación de medios, adornos, desfiles y presencia de las autoridades políticas, locales y provinciales del momento. Dos meses más tarde, el 15 de agosto de 1953, realizó su presentación oficial ante el general Franco en el palacio de Ayete. En tiempos de la dictadura, el gobierno español ejercía una gran influencia en el nombramiento de los obispos porque se decía que «era un asunto de interés nacional«, por lo que estudiados con detenimiento los candidatos, se proponía a una terna y, una vez presionado convenientemente el Nuncio Papal, era el Papa el que elegía.

Durante su episcopado y, en concreto, el 15 de octubre de 1954, se realiza el acto de coronación de la Virgen de Valvanera como patrona de La Rioja en presencia del nuncio monseñor Antoniutti, del ministro del Aire, Eduardo González Gallarza, y del general Franco en la que fue su primera visita oficial a La Rioja. El 20 de diciembre de 1976 renunció a la diócesis. Falleció en Burgos el 2 de agosto de 1980 y fue trasladado a Calahorra, en cuya catedral de Santa María reposan sus restos. Como dato anecdótico, pero que da cuenta de la consideración que se le tenía en la Curia como un gran teólogo, actuó 5 veces durante el Concilio Vaticano II. La sensación, recorriendo las mismas losas por las que él caminó siendo el centro de las miradas, fue de desasosiego, tuve la oportunidad de conocerle personalmente, fue simpático conmigo pero lo que me han contado de él, no le deja en buen lugar. Con esa sensación salimos de la catedral, dando un paseo por los alrededores, hacia la bonita plaza del Ayuntamiento calceatense, pero sin subir a la torre. No hay ascensor y ya no estamos para subir muchas escaleras.

Plaza y Ayuntamiento de corte barroco del siglo XVIII.

Poco a poco nos fuimos acercando al Convento de San Francisco, llamado también Convento de Nuestra Señora e los Ángeles, escenario donde se iba a celebrar un concierto a cargo de la Orquesta y Coro de RTVE, entre cuyos miembros tengo algunos amigos y a quienes quería saludar. Actualmente, lo que eran las dependencias monásticas están ocupadas por el Parador Bernardo de Fresneda, un centro de restauración y un establecimiento hospitalario. La iglesia es una construcción de estilo herreriano por lo que hay que tener presente que el obispo fray Bernardo de Fresneda era el confesor de Felipe II y había asistido, invitado por éste, a la colocación de la primera piedra del Escorial, edificio del mismo estilo. El retablo mayor (1602) es obra de diferentes artistas que colaboraron en su construcción. La construcción de esta pieza se enmarca dentro de las obras ordenadas por Fresneda para dignificar el lugar de su descanso eterno.

Fachada del Convento de San Francisco

Claustro del Convento de San Francisco

Interior de la Iglesia

Ya sólo nos quedaba escuchar atentamente el concierto. Interpretaron, para la ocasión, la Misa Tango de Martín Palmeri (Buenos Aires, 1965), una obra compuesta entre 1995-1996 por este compositor argentino -llamada originariamente Misa a Buenos Aires- que adquirió gran notoriedad cuando se cantó en la misa de inicio del Pontificado del Papa Francisco en 2013, en un claro guiño a su nacionalidad de origen. Es una audaz combinación de música sacra y tango. Como curiosidad, fue bailada en alguna de sus partes por los tanguistas Rebeca Núñez y Gerardo Molina ‘El Indio’, que le dieron un toque especial. Un gran espectáculo que fue grabado y será retransmitido posteriormente en el programa de música clásica ‘Los Conciertos de La 2’. Tuve la oportunidad de saludar, tan efusivamente como siempre, a Juan Pablo quien, en un detalle que demuestra su categoría humana, me hizo saber que me dedicaba el concierto, cosa que le agradecí a su finalización con un gesto desde el lugar que me había correspondido. Esta misa coral fue compuesta sobre los números que integran la misa tradicional, mezclando los ritmos armónicos y sincopados del tango. Los textos son cantados en latín. Otro detalle a destacar es la presencia de un bandoneón, previsto ya en la partitura original, así como una voz solista que, en este caso, fue la de una de las del coro que le puso énfasis, dándole el carácter y muy bien, por cierto, que la obra requería.

Dice Martín Palmeri que la idea de escribir esta misa surgió de la intención de producir una obra que, de alguna manera, integrase dos experiencias musicales que le resultaban muy familiares: el arreglo de músicas de tango y la dirección coral. Palmeri siempre buscó confeccionar arreglos de tangos para grupos corales, tratando de mantener la esencia del género. Teniendo esto en cuenta, su objetivo en esta obra fue mantener el lenguaje armónico, los ritmos, los diseños melódicos y todas las características del tango dentro de la partitura orquestal, permitiendo que el coro tuviera plena libertad al cantar la misa. La decisión de utilizar el texto en latín se explica por la conexión universal de la lengua latina con la tradición de la música coral y también con el hecho de que el latín le da a la composición un carácter enigmático y discreto.

Tanto el coro como la orquesta estuvieron totalmente implicados en una resolución muy correcta, dirigidos con energía por un director que puso todo de su parte para captar la energía que el compositor quiso darle a su obra. Una dirección eficaz, con gestos un tanto efectistas pero eficaces, una solista que puso el énfasis que requería su rol, una orquesta que estuvo a la altura y un coro excelente que dió un realce magnífico a la pieza. A su finalización, un público entregado, dedicó a todos ellos muchos minutos de aplausos, puestos en pié, de tal manera que se vieron obligados a bisar el Sanctus y el Benedictus. Mereció la pena el viaje por todo lo vivido y aprendido que, de seguro, quedará grabado en nuestros recuerdos más presentes.

Orquesta y Coro de RTVE.