Mineros en un descanso

Que Bizkaia tenía en sus entrañas un mineral tan necesario como apreciado ya se sabe desde, al menos, el siglo V a.C., fueron los romanos que cayeron por aquí quienes perfeccionaron las técnicas de extracción. Luego, durante la Edad Media, aunque no existen casi vestigios escritos sobre ello, el hecho de mantener un número indeterminado de ferrerías a lo largo de toda la provincia, demuestra que las extracciones, fáciles por su abundancia y por estar en superficie, y su transformación en utensilios para diversos menesteres eran una constante, incluso obteniendo una bien merecida fama a nivel internacional. Era “la vena”, el mineral de hierro.

El otro día, magnífico, por cierto, nos montamos en un autobús un grupo de jubilados y nos fuimos hacia la cuenca minera bizkaína, un lugar poco frecuentado por el turismo foráneo y menos por los que residimos a pocos kilómetros de ella. La actividad minera llevada a cabo durante siglos en estos parajes, ha dado lugar a un paisaje cultural de gran belleza y valor testimonial.

Meatzaldea que así se la denomina a la zona minera de la margen izquierda de la provincia de Bizkaia, está delimitada por los municipios de Abanto-Zierbena, Trapagarán, Ortuella, Muskiz y Zierbena e incardinados en ella, fundamentalmente, tenemos a Gallarta y La Arboleda. Es conocida por su relevancia en la explotación del hierro, que fue una de las principales actividades económicas de la zona desde la época romana hasta mediados del siglo XX.

Directamente nos dirigimos hacia el Museo de la Minería del País Vasco, donde una joven guía nos fue explicando con suficiencia, lo que allí se hallaba y lo que representaba. Así mismo, tuvimos oportunidad de ver un documental del recordado No-Do, de 1945, en la que se enseñaban imágenes muy significativas de lo que fue una mina y sus integrantes, los mineros.Una narración muy de la época, triunfalista, pero unas imágenes muy reales de lo que sucedía en las minas.

Y en ellos, en los hombres que la formaron, me voy a fijar. No voy a contar cómo eran las minas, quiénes fueron sus dueños, cómo funcionaban los materiales utilizados, cómo eran las herramientas usadas, tampoco voy a describir la función del funicular de La Reineta que comunica La Arboleda con Trapagarán, el antiguo San Salvador del Valle, sino que, en esta ocasión me voy a fijar en las personas que tuvieron el arrojo de construir, más bien horadar, con sus manos, los 50 kms de galerías que recorren el subsuelo de la zona y que conforman la gran mina «Concha«, entre otras muchas, así como extraer el mineral de hierro que la tierra les brindaba pero se resistía a aparecer en la superficie. Y sobrevivir. Es primordial conocer nuestro pasado para entender el presente y buscar un futuro mejor para todos.

Qué duda cabe que esta industria del mineral de hierro ha colaborado, por su abundancia y calidad, en el desarrollo económico de toda la provincia de Bizkaia, del que dan cuenta la cantidad de empresas dedicadas, una vez transformado y tratado el mineral, a la fabricación de armas, barcos, anclas y las ferrerías que la jalonan y los Altos Hornos que han sido, durante décadas, santo y seña de nuestra identidad. La presencia del hierro y su transformación ha conformado el tejido industrial que, desde siempre, nos ha caracterizado.

Hasta mediados del siglo XIX, la extracción era relativamente fácil por estar el mineral en superficie, y se utilizaban herramientas muy simples como picos, cuñas con las que se perforaban los agujeros o pequeñas galerías. Lo extraído se trasladaba hasta las ferrerías en carros tirados por mulas o bueyes, y lo que iba al extranjero se transportaba hasta el litoral donde era embarcado para ir a parar a otras provincias e incluso a Inglaterra. Los que las trabajaban eran los «aldeanos» de la zona, que complementaban sus labores agrícolas propias, con éstas que no eran muy distintas a aquéllas.

Fue en la segunda parte del siglo XIX cuando la minería y la industria del hierro, dieron un salto cualitativo y cuantitativo, sobre todo después de finalizar la 3ª Guerra Carlista en 1876 en la que las minas, hasta entonces bajo el proteccionismo del Estado, y debido a un incremento exponencial de la demanda de un hierro de calidad como era el nuestro, fueron privatizándose, llegando la llamada Revolución Industrial. Todo ello, entrada de capital extranjero, la innovación tecnológica tanto en la extracción del mineral como en su traslado y transporte del mismo hasta los cargaderos, aumento del tamaño de las explotaciones, unido, hizo que la minería alcanzase un desarrollo enorme.

Esta nueva situación provocó un éxodo masivo de inmigrantes desde las provincias limítrofes principalmente, al principio, lo que supuso un crecimiento desmedido y altamente desordenado de los pueblos de alrededor de las minas e incluso se crearon poblaciones nuevas ex profeso, como pueden ser La Reineta, La Arboleda o Gallarta. Y es aquí, adonde quería yo llegar.

La primera pregunta sería: ¿Por qué se produjo esa inmigración tan enorme? ¿De dónde procedían mayormente? ¿Qué es lo que les atrajo para salir de sus pueblos y marchar hacia lo desconocido? ¿Quién dio cobijo y comida a toda esa gente? ¿Venían solos los hombres o los acompañaban sus familias? ¿Qué conocimientos tenían de la minería y sus herramientas? ¿Cómo era su vida social y laboral?

Varios fueron los factores, pero principalmente el endeudamiento generado por las sucesivas guerras carlistas que dejaron las arcas municipales y estatales sin apenas recursos, la pérdida de población por las muertes provocadas por esas mismas guerras, su conjunto con otras variables no tan evidentes, provocó una disminución acusada de la actividad agrícola, la desaparición de una gran parte de la cabaña ganadera y la destrucción y/o abandono de propiedades.

Construyendo la vía férrea

Me imagino a una familia burgalesa o leonesa, del campo, que es de donde proceden mis ancestros, también las había vascas, discutiendo en las largas noches de invierno, sentados en unas sillas bajas de mimbre, al calor de la lumbre, qué hacer para tener algo que comer al día siguiente aparte de lo que disponían en la huerta propia, con qué alimentar a sus hijos, dándole vueltas a la manera de encontrar un futuro mejor para todos, barajando las posibilidades de dar un vuelco a su situación, escudriñando las posibles oportunidades de mejora. Y después de darle muchas vueltas, de muchos cruces de miradas y abrazos en la cama imaginando una tierra que les diese cobijo y esperanza, llegasen a la conclusión de que el mejor lugar para buscar todo aquello soñado, un mejor nivel de vida, mejores condiciones laborales, una remuneración mayor o, simplemente, el acceso a un puesto de trabajo que les garantizase algo de todo ello, se encontraba en Bizkaia y que las minas de hierro eran una buena opción. La situación de miseria y hambre entre el campesinado en las provincias limítrofes, (Santander, Burgos, León) obligó a muchas familias a arriesgar, incluso la vida, con tal de salir de su situación de indigencia.

Y un buen día, el padre de familia, se pone su único pantalón de pana, una camisa más que ajada, sus zapatos de domingo que ya tienen demasiados domingos y se calza su boina descolorida por haber aguantado muchos soles y más fríos, mete lo poco que posee para su aseo personal en la maleta de cuero con remates metálicos en las esquinas y se dirige a la estación más cercana, que posiblemente esté a algunos kilómetros de la casa familiar, para tomar un tren, que humeante y traqueteante, le dejará en la capital de provincia elegida, en este caso, Bilbao.

La Villa de Bilbao, lugar de oportunidades en el ocaso del siglo XIX y en los albores del siglo XX, donde el comercio se torna en industria y los comerciantes en industriales, la eléctrica, la textil, las telecomunicaciones y el transporte, la financiera, la explosión del automóvil, la naviera, la química, la siderúrgica y metalúrgica y, todas ellas, a la vez. A su llegada le esperaba la búsqueda de la oportunidad de un empleo digno que, al menos, le sirviese para unir, de nuevo, a toda la familia.

Y muchos sólo lo encontraban en la mina. Unos en las minas de los aledaños de Bilbao, era el Coto Miribilla que comprendía la San Luis, Abandonada, Malaespera, hoy convertidas en un barrio nuevo residencial donde viven familias jóvenes que poco saben de lo que oculta el subsuelo de sus casas, y otros en la cuenca minera de Triano, fijándonos, en esta ocasión, en las de Gallarta y La Arboleda.

Todos encontraban trabajo, porque lo había. Para todos. Pero en unas condiciones penosas, conviviendo con otros muchos, hacinados en barracones que les ponían las propias empresas, pero indignas para cualquier ser humano. Las camas eran simples tablas colocadas sobre una tarima. A veces utilizaban sacos rellenos de hojas secas de maíz o helechos a modo de colchones. Era lo normal que una cama fuera compartida, “durmiendo cada dos individuos en una cama”. A esta forma de dormir se le solía llamar “sistema de camas calientes”. Esto producía unos niveles de hacinamiento alarmantes.

Y aún tenían ganas de sonreír a la cámara.

Los que más suerte tenían, conseguían, con el tiempo, una vivienda de condiciones muy precarias, con poco espacio, nula ventilación y unos niveles ínfimos de higiene y salubridad, que, una vez reunida la familia, se convertía en posada para otros, alquilándose las habitaciones, la manutención y el lavado de la ropa por unas pocas pesetas que les servían para redondear un poco su exiguo salario. Y, por supuesto, en unas condiciones higiénicas deplorables que favorecían una elevada mortandad infantil. Los que sobrepasaban esa fase, tenían pocas opciones de disfrutar una esperanza larga de vida. Lo normal era que, en una misma casa vivieran varias familias debido a la escasez de edificios y porque así podían compartir gastos. Hay que tener también muy en cuenta que eran familias numerosas, con lo que el número de individuos por habitación era extremadamente alto.

En este contexto, no podía ser de otra manera, se creó un sentimiento de solidaridad y comunidad existente entre los vecinos, de las casas y de los distintos barrios. Los edificios, por dentro, eran asiduamente inhabitables, sólo servían para guarecerse, por lo que se hacía la vida en la calle, donde se reunían, después de las jornadas laborales para hablar, discutir y cantar aquellas canciones viejas traídas de los pueblos que dejaron atrás.

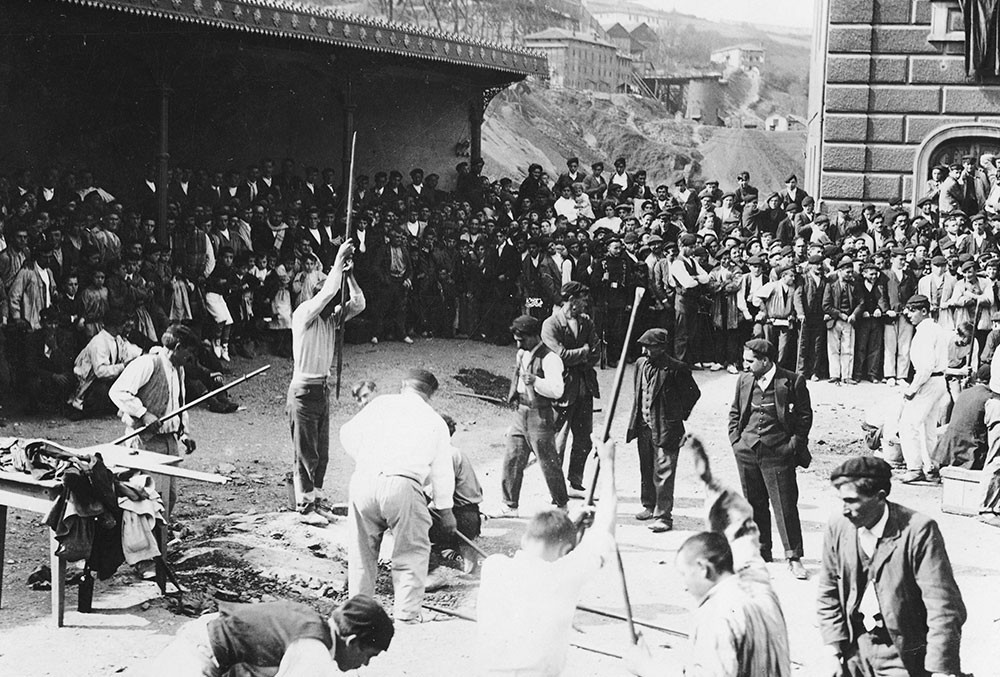

Por lo tanto, es en esta época y situación, cuando surge, con más fuerza, la figura del minero en sus distintas especialidades y categorías como los herreros, los forjadores de vías, los cargadores de los muelles, carpinteros, mecánicos, maquinistas, listeros, albañiles, entre las que destacaban los barrenadores, los encargados de los caballos, los operarios o peones, los pinches, los capataces. Los barrenadores, barreneros o artilleros. realizaban el trabajo más cualificado, ya que eran los encargados de realizar los agujeros, colocar los explosivos y efectuar la voladura. Era un trabajo duro, peligroso y que requería una gran habilidad y fortaleza para mantenerse, en ocasiones, hasta 5 horas para hacer un solo hoyo en la roca; por eso fueron muy famosos los concursos de barrenadores, para demostrar quién era el mejor y más rápido haciendo los boquetes y que se han recuperado en estos últimos años.

Concurso de barrenadores hacia 1910 en las minas de Triano.

Los peones u operarios se encargaban de trocear, seleccionar y cargar el mineral arrancado por las voladuras. Eran los mineros más bajos dentro del escalafón y los más numerosos. La mayoría de este tipo de inmigración procedía de la agricultura y del campesinado, en general, ya que era un trabajo similar al que realizaban en el campo. Esto aseguró el suministro continuo de mano de obra barata. Así, las compañías conseguían mantener la producción a unos precios competitivos sin tener que invertir en maquinaria, con lo que la rentabilidad de estas minas era total. Y al frente de cada cuadrilla estaban los capataces, personas de confianza del patrón o del encargado de éste, cuya misión era distribuir las faenas vigilando que se cumplieran, emitir informes de todo lo que acontecía, siempre con la finalidad de conseguir la máxima productividad de cada trabajador. No era una figura bien vista y ellos lo sabían, pero su mayor salario y su mejor estatus les hacía ser fieles cumplidores de lo que se les ordenaba. Al fin y a la postre, no convivían con ellos, tenían casa propia porque cobraban más y no tenían que alimentarse de lo que se vendía en los colmados mineros. Había que valer.

Este trabajo, con jornadas muy duras e interminables, de sol a sol, por sí solo, con un único sueldo, no garantizaba la subsistencia familiar. Precisamente por esto, era necesaria la ayuda de toda la unidad familiar, todos los componentes tenían que ponerse a trabajar, el padre, la madre y los hijos desde muy corta edad, para poder alcanzar el sostenimiento mínimo de todos ellos. Todos estaban organizados, naturalmente, con las divisiones que en aquellos tiempos tenían en cuanto al sexo. Los niños, desde muy pequeños hacían trabajos de pinche en el interior de las distintas oficinas para pasar, a los 14 años, directamente a las minas donde se iniciaban en el acarreo de agua en botijos o barriles de madera para proporcionársela a los mineros, llevaban los picos y azadones a reparar a la fragua, recogían los trozos de mineral más pequeños y otros trabajos menores pero no menos importantes para el buen desarrollo de la producción. En cambio, las chicas mantenían el rol de las tareas caseras, como lavar, remendar la ropa de todos, incluso la de los peones que tuviesen en casa en modo de alquiler, fregar, limpiar, sacarles brillo a los suelos y llevar a los hombres la comida a la mina.

Mujeres empaquetando los cartuchos de dinamita.

Mientras tanto, la madre atendía el fuego de la cocina, preparaba el cocido diario para ellos y sus posibles huéspedes, además de otras labores más duras como cortar los troncos de leña, recoger los restos de carbón o escarabilla que luego iban vendiendo casa por casa, prestar la atención debida a los semovientes que pudiesen tener y cuidar la pequeña huerta con la que completaban su precaria dieta. Sin olvidarnos de que muchas de ellas no tenían otro remedio que ponerse a trabajar fuera de casa, unas en el servicio doméstico en los domicilios de la burguesía bilbaína o la aristocracia de Neguri y Las Arenas, y otras en la propia mina, en los lavaderos de mineral o confeccionando los cartuchos de dinamita que luego utilizaban los barrenadores para hacer las explosiones en la extracción del mineral, cobrando, por el mero hecho de ser mujer, menos que los pinches.

Toda la unidad familiar se adaptaba, no les quedaba otra, a los imperativos de la supervivencia, y en ella, la mujer tuvo una participación decisiva porque, con la demostración palpable de que podía realizar estos trabajos tan duros, se desarrolló un modelo de identidad femenina como mujer fuerte, que podía con todo, con un potencial de trabajo suficiente y necesario dentro de ese contexto para llevar un salario más a casa y mantener la cohesión familiar. A pesar de todo esto, tenían que aguantar el juicio social como trabajadora estigmatizada, que se salía de los límites de la mentalidad de la época e incluso no se las consideraba ni obreras ni mineras. Por tener, no tenían ni contrato.

Todos ellos, mujeres, hombres y niños se enfrentaban a jornadas laborales de hasta 12 horas diarias, la mayoría de ellos en el interior de las minas, con unas condiciones de trabajo muy precarias y percibiendo unos salarios muy bajos. Salarios que sólo se cobraban los días que trabajaban; si por alguna razón, algún día, no ibas a trabajar, no cobrabas. Cada año, sólo a causa de las lluvias, los mineros dejaban de trabajar de ochenta a noventa días. Dolores Ibárruri, “la Pasionaria”, solía decir que “lo peor para la mujer del minero era levantarse por la mañana y ver que estaba lloviendo, porque sabía que ese día no cobraban” y, según ella, al año se solían perder de salario por ese motivo hasta 160 días. Quizá exageraba, pero había días que, aunque no estuviera lloviendo, se podía trabajar malamente por las lluvias de días anteriores, por lo que, aunque producían, no llegaban a lo estipulado por la empresa y, consecuentemente, no cobraban.

Recreación de una cantina minera

Por lo tanto, el salario dependía del trabajo efectivo, del rendimiento de cada uno. Y, por último, y no menos importante, el sueldo se percibía en vales que sólo podían ser utilizados en la tienda que la empresa ponía a su disposición al lado de las minas, por lo que el salario volvía siempre a las arcas del empresario, para quienes las minas no eran más que un negocio a las que había que sacarles el máximo rendimiento, aunque fuese a costa de la salud y la vida de sus trabajadores.

Salud que, una vez quebrantada, intentaban recomponer de manera paternalista y con un sentido extraño de la beneficencia, con la que pretendían los muy católicos empresarios, acallar su conciencia. El 21 de enero de 1.881, se inauguró el primero de los Hospitales Mineros construido en el Cerro Buenos Aires (Gallarta). Este Hospital tenía una capacidad de 66 camas, una sala de operaciones, un aparato de rayos X, una sala de consulta, una sala de curas y varios laboratorios. Paralelamente a esta construcción, se levantaron unos barracones para atender enfermedades contagiosas, tales como tifus, varicela, cólera…

Antiguo hospital o Preventorio, situado en el Cerro Buenos Aires de Gallarta.

La dirección de este Hospital corría a cargo del Dr. Enrique Areilza, que tenía un equipo médico a su cargo compuesto por Don Vicente Fidalgo, Don Felipe Llano, Don Cipriano Abad y Don José María Somonte, además de un grupo de religiosas Siervas de Jesús, que además de atender este y otros Hospitales, cuidaban enfermos a domicilio. En aquellos tiempos en los que no había ambulancias y ni siquiera carreteras, los accidentados eran trasladados a hombros por sus propios compañeros, en una especie de parihuela, tapados con un toldo que no se lavaba nunca. De esta forma, podemos hacernos una idea de cómo estaba la camilla después de trasladar a un minero que había muerto reventado por una explosión de dinamita, por ejemplo.

Las enfermedades y epidemias eran muy frecuentes debido al frío, la humedad, la ropa escasa y de mala calidad, a lo que se sumaba la debilidad propia de las personas mal alimentadas, la escasa higiene y las malas condiciones de vida en general de la población minera. Los accidentes también eran numerosos debidos a derrumbes de tierra y piedras, explosiones incontroladas, atropellos o descarrilamientos de vagonetas, etc.

Dependiendo del lugar donde se producían los accidentes, en el traslado tenían que intervenir varios compañeros del accidentado, ya que el lugar donde se construyó el Hospital de Gallarta era muy bueno para enfermedades contagiosas, pero se pensó muy poco en el traslado de heridos, no previendo en absoluto los desplazamientos rápidos que había que hacer, a menudo, desde las minas hacia el hospital. Si los compañeros que, forzosos o voluntarios, ayudaban en el traslado, tardaban mucho tiempo, no conseguían ese día llegar a realizar el trabajo estipulado, y por lo tanto, no cobraban.

La “variada” alimentación de estos obreros, en pucheros llenos de infinidad de bacterias, se componía de alubias, habas y garbanzos, de una ínfima ración de buen tocino americano, todo a ello a un precio desorbitado. Si a este menú se le añadía un cuartillo de vino, mal que bien, se completaba la pitanza del minero, hasta la próxima comida, en la que generalmente se repetían los mismos manjares. La cantinela de la carestía de los artículos de primera necesidad fue algo constante en todas las referencias al tema de la alimentación de los mineros de Triano y la escasa variedad y pésima calidad de estos artículos también. La verdad es que los jornales no daban para más.

Resulta chocante, visto desde fuera y más de un siglo después, que los mineros y sus familias, iniciasen sus reivindicaciones no por sus ingratas condiciones laborales, sino por la tiranía de tener que comprar, en exclusiva, en las tiendas impuestas por la empresa y con los artículos de primera necesidad que, también, imponían. Durante la huelga que hicieron las asociaciones mineras en 1890, apoyados por sus bravas mujeres en sus luchas laborales, se consiguió que se finalizasen estos abusos a cambio de una amplia libertad para los obreros en cuanto a la elección de vivienda y compra de comestibles. Ilusamente creyeron haber ganado la partida de sus pretensiones, pero nada más lejos de la realidad.

Esta fue su preferencia, pero aprovecharon la ocasión para reivindicar, también, una mejora en el horario laboral, una reducción de la jornada que, a partir de esa huelga minera de 1890, quedó fijada en diez horas (once en verano y nueve en invierno), y después de una más de las muchas huelgas en 1910, se estableció en nueve horas y media.

Los capataces, parece mentira que estos fueran de la misma condición obrera, les obligaban a seguir comprando en las tiendas, coaccionándoles y amenazándoles a que, si no lo hacían así, les despedirían mediante informes negativos sobre su productividad. Los enfrentamientos entre patronos y los incipientes sindicatos por la escasez y mala calidad de los alimentos, se recrudeció 6 años más tarde llegando incluso, la cuestión, hasta las Cortes, donde no se pasó de las buenas palabras.

Por terminar este espinoso tema, no fue hasta los primeros años del siglo XX, cuando se iniciaron, muy lentamente, una serie de mejoras referentes a la higiene y la salubridad y una incipiente apertura en la libertad de efectuar las compras en aquellos establecimientos que cada uno quisiese. Los cambios o mejoras, se fueron sucediendo de forma vertiginosa. El aumento de la conflictividad laboral, germen del surgimiento del movimiento social obrero y de las primeras huelgas generales fueron conformando una nueva realidad en el pequeño mundo laboral minero a pesar de las demoras que tanto el Estado, los sucesivos Gobiernos y Parlamentos que permitían continuos aplazamientos de las soluciones a los problemas inherentes a las minas y los mineros.

Todo esto es lo que “no vimos” en el Museo Minero, pero que lo pudimos adivinar a través de las explicaciones de la guía y la visión de fotografías y utensilios de la época. Porque allí, lo importante eran las personas, los hombres y mujeres que con su trabajo y sus reivindicaciones hicieron posible que 100 años después podamos pasar nosotros, allí, unos momentos de asueto, de recuerdo y de reflexión.

Lavando el mineral.- Las llamaban «las morrocotudas».